支援コース

プログラミングを通じて、仲間とコミュニケーションづくりをサポート。

私たちは、いま、プログラミングを楽しむことを教えたいと考えています。 週末に楽しむサッカークラブ、少年野球、ピアノ教室などと同じ。プログラミングくらぶは、他のことも楽しむ時間を持ちつつ、たくさんのクラブの選択肢のひとつ。 何かをつくることの楽しさ。プログラミングは小さい作品を何度もつくることができます。 思った通りに動いた時の達成感、感動、成功体験をたくさん得てほしい。そのためにプログラミングで遊んで、学習を支援します。

1. 個別支援

最初はマンツーマン形式で一緒に作品づくり。パソコン操作と基礎的なプログラミングが出来るようになるまでは、どんなところが苦手なのか確認しつつ、少しずつ子どものペースで楽しみながら操作できるように講師がレクチャーをします。少し慣れたら、自分で作品づくりをやってみて、分からないことを質問できるようになって、次のステップとなるグループ形式に参加できることを目標に進めます。

- 最初はマンツーマンで、一人一人の個性に合わせて内容や素材を考えます。

- 子どもの体調に合わせてオンライン参加もできるように曜日や時刻も検討します。

2. グループ支援

慣れてきたら、他の子供たちと一緒にグループ参加も検討いただきます。プログラミングを 共通の話題として他の子供たちとコミュニケーションを図ります。自分でつくった作品を誰かに 見てもらうことは、学習を継続する大切な持続力になります。

- プログラミングを通じて、同じ趣味・興味をもった仲間と交流できる。

- 自分でつくった作品を発表できる。見てもらうことが持続力になる。

プログラミング言語を覚えるよりも、何を作るのか目標を見つけることができるようにしたいです。 まだ目標が見つからないときは、仲間の作品を見て、聞いて、遊びましょう。基本的に、自分が やりたいと思うことに取り組むのが一番良いのですが、ロジック思考の視野を広げるために、 たまにみんなと同じテーマのワークショップに取り組むことも推奨します。それにはグループ形式が適しています。

3. オンライン支援

自宅のパソコンからインターネットに接続して、オンライン会議ツールを使った個別支援もしくはグループ支援形式の学習をします。 オンライン参加の場合は、自宅にインターネットにつながるネットワークとパソコンが必要です。オンライン会議ツールに慣れるまでは、マウス操作やZoom操作に、保護者にサポートいただく必要があります。

- 会場へ子どもを送迎しなくてもよい(移動時間や移動手段に困らない)。

- 当日にならないと子どもの体調が分からなくても、いつもの自宅から参加できる。

4. その他(共通)

開催日以外の日でも相談できる

- ご自宅でのプログラミング学習において、疑問や解決できない不具合は多いもの。年会員は、WEBフォームやメールで講師に質問ができます。質問受け付け後、48時間以内を目標にアドバイスを回答します。会場では質問がなくても、あとで疑問に思ったことをいつでも質問ができます。保護者からの相談も受付できます。

最終目標

- プログラミングのベテランになったら、仲間にプログラミングを教えることもあるでしょう。 プログラミングに限らず、自分の得意分野、興味のあること、などを他人に教えることを体験してほしいと考えています。 聞くことよりも教えることは、自分の知識をさらに確認する機会となり、子どもがとても成長します。 学校で部活の先輩後輩がそうしているように。

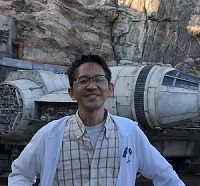

講師紹介

講師:鹿野市郎

はじめてのプログラミングは小学5年生の時。ファミコンのファミリーベーシックというプログラミングツールを使って テレビの中のアプリを自分でつくることが出来たという感動が原点。その後はテレビゲームで遊ぶことに興じていたものの、 どうやってそのゲームが作られているのか知りたくなり、当時は珍しかったパソコンを手に入れてプログラミングを学習。 その経験が社会人になって3ヶ月に1つのペースでビジネスアプリを開発することに活かされた。

- 電機メーカー勤務(製造ラインの自動化設計、営業WEBサイト制作、現在はIT系クラウドサービスの商品企画を担当)

- プログラミング道場(CoderDojo青梅)の主宰

- フリースクールのプログラミング倶楽部講師を担当

- 認定/資格は、情報処理試験やクラウド認定などを獲得

サポート:蔵元洋子、蔵元弘三、栗原久美子

NPO青梅こども未来の正会員